デジタル放送の「ダビング dvd」に関して知っていますか?日本では2008年7月4日から「ダビング10」というシステムが導入され、録画した番組を最大9回までリムーバブルメディアにコピーできるようになりました。10回目のコピーを行うと、元の録画が消去されるという仕組みです。

これは以前の「コピーワンス」システム(たった1回しかコピーできない)からの大きな進化です。実際に、「ダビング」とはデジタルコンテンツをDVDなどのメディアに複製することを意味しています。そこで私たちは、ダビングの基本的な意味から実践的なやり方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。ダビング用DVDには、DVD-R、DVD+R、DVD-RWなど様々な種類があり、それぞれ特性が異なります。さらに、1995年に開発されたDVD技術はCDの約6倍のデータ容量を持ち、高品質の映像や音声を保存できるのです。

このガイドでは、ビデオダビングDVDの基礎から応用まで、誰でも理解できるように説明していきます。自宅でできるダビング方法や、著作権法についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。

ダビングとは何か?基本の意味と使い方

「ダビング」という言葉を聞いたことがありますか?日本語での「ダビング」は、英語圏での意味とは異なります。英語では主に声の別途録音(アフレコ)を指しますが、日本では録音・録画されたものを別のメディアに複製することを意味します。

まず、この言葉の起源ですが、映画や放送の録音において、編集を終えた音フィルムに伴奏音楽や音響効果などを追加録音することを指していました。つまり、元々は音声編集作業を表す専門用語だったのです。その後、テープレコーダーの普及により、録音内容を別のテープにコピーする作業もダビングと呼ばれるようになりました。

日本の一般消費者の間では、大きく次の2つの意味で使われています:

- アナログメディア間の複製: コンパクトカセットやVHSなどの記録内容を2台のデッキを接続して複製したり、CDラジカセなどを用いて音楽CDをカセットテープなどに録音することを指します。昭和時代には、単なるコピーではなく、CMをカットしたり特定の曲だけを選んで録音するなど編集作業を伴う創造的な行為でした。

- デジタル機器間の転送: 現在ではDVDレコーダーやBDレコーダーのハードディスクに録画した映像をDVD・BDメディアに転送することを「ダビング」と言います。この場合、必ずしも複製とは一致しません。

「ダビング」は、コピー(複製)とムーブ(移動)の両方の意味を持つ包括的な用語です。「コピー・ワンス」の場合、元の録画はハードディスクから消去されるためムーブとなりますが、「ダビング10」では9回までコピーが可能で、10回目にムーブになります。

また、著作権の観点からは注意が必要です。放送済み番組のダビングを家族・友人以外の他人に譲渡することは著作権法に違反するおそれがあります。著作権法第30条では「私的使用」のための複製は認められていますが、これは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」での使用に限られます。

DVDダビングを考える際は、著作権保護の仕組みとともに、自分の目的に合ったメディアの選択も重要です。次のセクションでは、ダビングに使えるメディアの種類と特徴について詳しく見ていきましょう。

ダビングに使うメディアと形式の種類

ダビングを行う際には、使用するメディアの種類を正しく選ぶことが重要です。メディアによって特性や用途が異なるため、目的に合わせた選択が必要になります。

まず、DVDには大きく分けて「録画用(ビデオ用)」と「データ用」の2種類があります。両者の製造方法は同じですが、決定的な違いがあります。録画用DVDには「CPRM」という著作権保護技術が搭載されており、デジタル放送の番組を録画することができます。さらに、録画用DVDの価格には「私的録画補償金」が含まれているため、データ用よりも若干高価です。一方、データ用DVDはデジタル放送を録画できませんが、自分で撮影した映像やデータを保存するのに適しています。

DVDの形式にはいくつかの種類があります。DVD-Rは一度だけ書き込み可能な追記型メディアで、DVD-RWは繰り返し書き換えができます。また、DVD-RAMはカートリッジに入った記録媒体で、録画ロック機能を備えています。デジタル放送を録画するには、CPRM対応のDVD-RやDVD-RWを「VRモード」でフォーマットする必要があります。

ブルーレイディスクもDVDと同様に録画用とデータ用があります。ただし、ブルーレイの場合は中身のディスク自体は同じで、どちらも録画やデータ保存に使用できます。ブルーレイの大きな特徴は容量の大きさです。DVDが片面1層で4.7GBなのに対し、ブルーレイは片面1層で25GB、2層で50GBの容量があり、高画質の映像を長時間録画できます。

ブルーレイディスクには「BD-R」と「BD-RE」の2つの規格があります。BD-Rは一度だけ記録可能な追記型、BD-REは繰り返し記録できる書き換え型です。さらに記録層の数によって「DL」(2層)や「XL」(3層または4層)といった表記があり、層が多いほど容量が増えます。

DVDやブルーレイをフォーマットする際には「VRモード」と「ビデオモード」という選択肢があります。VRモードはデジタル放送を記録できますが、対応機器でしか再生できません。一方、ビデオモードはファイナライズすれば多くの再生機器で再生できますが、デジタル放送は記録できないという特徴があります。

自分の目的に合ったメディアと形式を選ぶことで、効率的なダビングが可能になります。

自分でできるダビングのやり方

ダビングの概念や必要なメディアについて理解したところで、実際に自分でダビングする方法を見ていきましょう。ダビングには主に2つの方法があります。

パソコンを使ったダビング方法

パソコンでDVDをダビングする場合、以下の準備が必要です。

- パソコン(DVDドライブ内蔵または外付け)

- ダビング元のDVDディスク

- 空のDVDディスク(DVD-RAM、DVD-R、DVD-RWなど)

- DVDダビング用ソフト

パソコンでのダビング手順:

- ダビングソフトをインストールして起動する

- ダビングしたいDVDをドライブに挿入する

- ソフトが自動的にDVDを読み込んだら、コピーモードを選択する

- 出力形式(DVDフォルダかISOファイル)を選んで「次へ」をクリックする

- 最後に「開始」をクリックしてダビングを実行する

ただし、パソコンに一般的には1つのドライブしかないため、まずISOファイルを作成してから、元のDVDを取り出して空のDVDを挿入する必要があります。

DVDレコーダーを使ったダビング方法

パソコンがない場合は、DVDレコーダーでのダビングが便利です。この方法の利点は、操作が簡単で、特にパソコン操作に慣れていない方に適しています。

DVDレコーダーでのダビング手順:

- ダビングしたいDVDをレコーダーで読み込む

- 読み込み後、空のDVDに交換して初期化する

- 初期化完了後、ダビング作業を開始する

- ダビング完了後、ファイナライズ処理を行う

ファイナライズ処理について

ファイナライズとは、ダビングしたDVDを他機器でも再生できるようにする処理です。ファイナライズしないと、ダビングを行った機器でしか再生できません。ただし、DVD-R/DVD+Rは一度ファイナライズすると追加書き込みができなくなるため注意が必要です。一方、DVD-RW/DVD+RWはファイナライズを解除して再度書き込みが可能です。

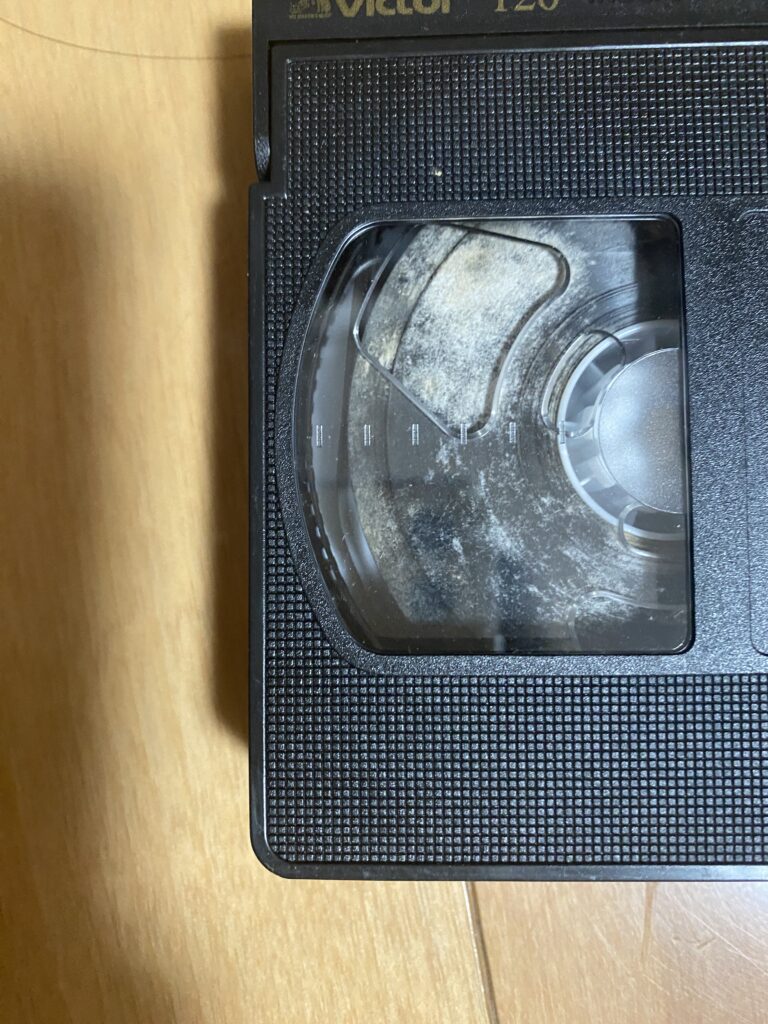

自宅でのダビングが難しい場合は、専門業者に依頼することも選択肢の一つです。テープにカビが生えている場合や、多数のビデオをダビングしたい場合は、特に業者の利用がおすすめです。

まとめ

このように、ダビングは単なるコピーではなく、日本独自の文化的背景を持つデジタルコンテンツの複製技術です。確かに、「ダビング10」システムの導入により、私たちは以前よりも柔軟にコンテンツを管理できるようになりました。ただし、著作権法の観点からは、あくまでも私的利用の範囲内で行うことが重要です。

メディアの選択については、目的によって最適な選択肢が異なります。したがって、CPRM対応のDVD-Rやブルーレイディスクなど、用途に合わせた適切なメディアを選ぶことで、効率的かつ高品質なダビングが可能になるのです。特に、高画質の映像を長時間保存したい場合は、容量の大きいブルーレイディスクが最適でしょう。

最後に、ダビング方法については、パソコンとDVDレコーダーという主に二つの選択肢があります。それぞれ長所と短所がありますが、基本的な手順を理解していれば、初心者でも問題なく実行できます。もちろん、ダビング作業に不安がある場合や、貴重な映像を安全に保存したい場合は、専門業者に依頼することも一つの選択肢です。

以上のポイントを押さえておけば、ダビングの基本知識と活用方法を理解できたのではないでしょうか。これからのデジタルコンテンツ保存に、ぜひこの知識をお役立てください。

-300x225.jpeg)