かつて家庭のテレビ録画やビデオカメラの映像保存に幅広く使われていたVHSテープ。

子どもの成長記録や家族旅行、結婚式の映像など、大切な思い出が収められている方も多いのではないでしょうか。

しかし、いざ久しぶりに再生してみると、

- 映像が乱れる

- 音声が途切れる

- そもそもテープがうまく回らない

といったトラブルが起こることがあります。

本記事では、VHSの再生トラブルを防ぐために、再生前に確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

テープの保存状態や再生機器のコンディション、録画方式の違いなどをチェックすることで、思い出の映像を安心してよみがえらせましょう。

VHSテープの寿命は約30年!迫る2025年問題

VHSテープの寿命は一般的に約30年と言われています。

磁気テープという素材の特性上、長期間保存しているだけで徐々に劣化が進み、映像や音声の乱れ、最悪の場合は再生不能になることもあります。

そして2025年は、家庭用VHSが普及した1990年代前半からちょうど30年以上が経過するタイミング。

いわゆる「2025年問題」として、全国的にVHSテープが一斉に寿命を迎える時期に突入しています。

さらに、再生に必要なVHSデッキ自体もすでに生産終了しており、中古市場にある機材も経年劣化によっていつ動かなくなってもおかしくありません。

つまり、「テープの寿命(30年)」と「デッキの寿命(部品の摩耗・故障)」

この両方のリスクが重なるのが、まさに今なのです。

大切な映像を残すためには、「まだ再生できるうちにデジタル化して保存する」ことが最も安全な選択といえるでしょう。

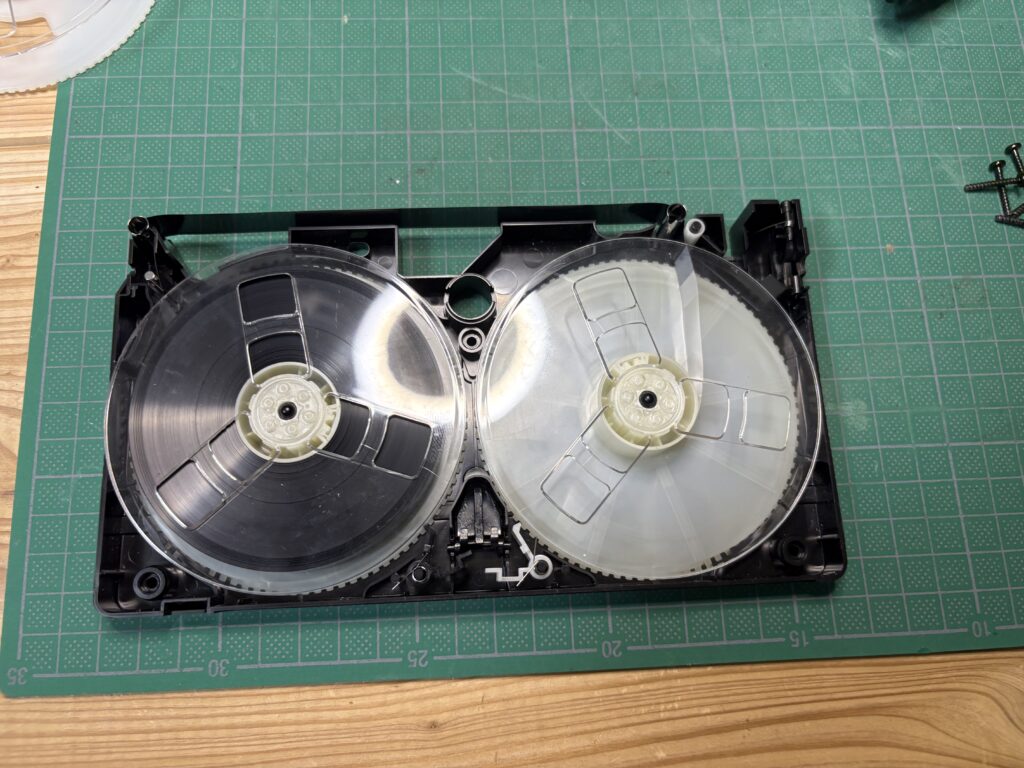

テープが切れていないか確認する

長年保存していたVHSは、物理的にテープが切れてしまっている場合があります。 テープが切れていると、デッキに入れても回転音だけして映像は表示されません。

無理に再生を続けるとデッキ内部に絡まってさらに損傷が広がるため、切れやすい古いテープは注意が必要です。

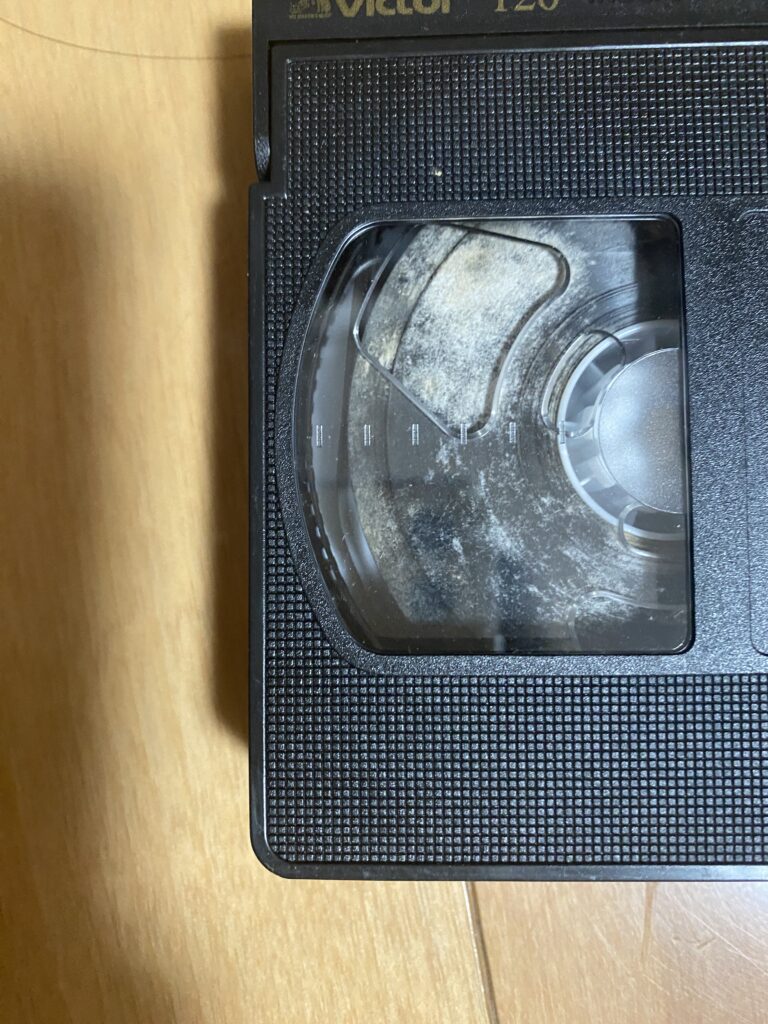

カビが付着していないか確認する

湿度の高い環境で保存されたVHSには、テープ表面に白いカビが発生することがあります。 日本は特に湿度が高く、保管状態が悪いとすぐにカビが生えてきます。

カビが付いたまま再生すると、映像や音声が乱れるだけでなく、デッキ内部のヘッドまで汚してしまい、他のテープにも悪影響を与えます。軽度のカビならクリーニングで改善する場合もありますが、重度のカビは専門的な処理が必要です。

自宅で無理に布などで拭くとテープを傷つけてしまうため注意してください。

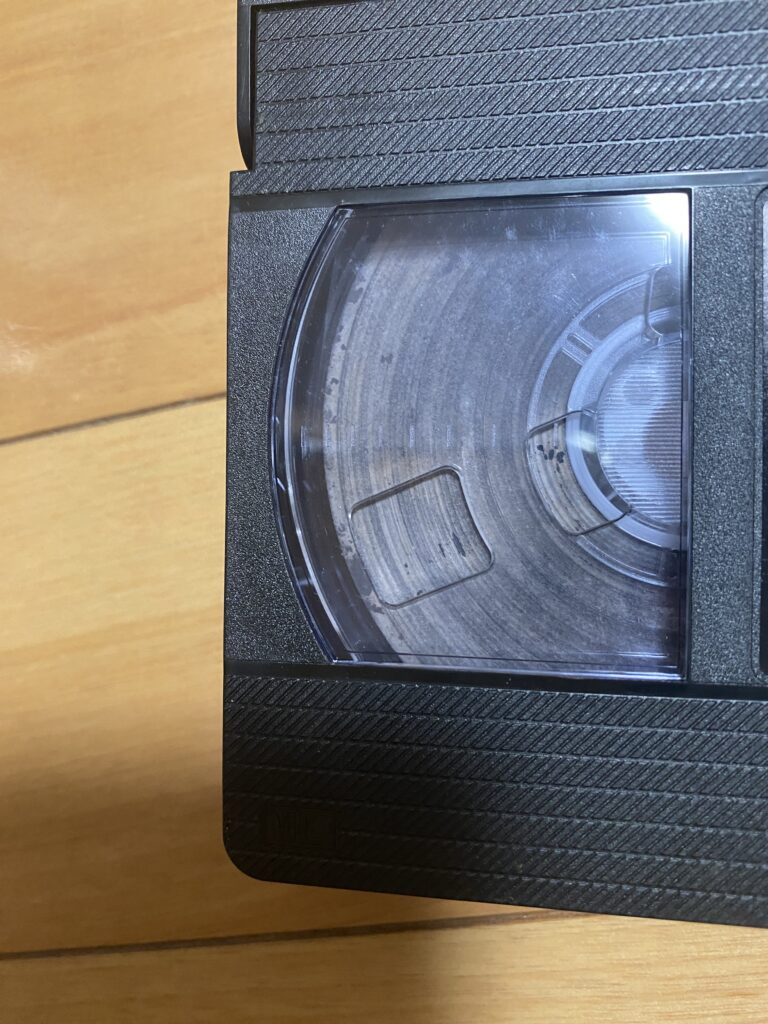

テープが癒着していないか確認する

長期間同じ場所で保存されると、劣化やテープ同士が圧着して「癒着」することがあります。 再生時に無理に剥がされると、映像が乱れたりテープ自体が裂けて破損する可能性があります。

癒着は夏場の高温や湿度で起こりやすいため、保存環境によっては注意が必要です。

テープの癒着が起こると、再生デッキでテープが回らず、異常を検知し排出されたりする事象が発生します。テープが癒着している状態で無理やりテープを再生しようとデッキで早送りしたり再生しようとするとテープが切れたり、避けるなどテープが損傷する可能性がある他、再生デッキの駆動部分やヘッドに負荷がかかりデッキが故障する原因にもなるので注意しましょう。

規格があっているか確認する

VHSには複数の規格が存在します。代表的なものは以下です。

| 規格 | 説明 |

|---|---|

| 一般的に普及していた規格 | |

| 高画質記録用の規格(通常のVHSデッキでは正しく再生できない場合あり) | |

| コンパクトタイプ(アダプターを使ってVHSデッキで再生可能) |

特に一般的なVHSデッキはS-VHSに対応していない機種が多くS-VHSが再生できないトラブルが多いようです。また、VHS-CもS-VHSの規格のテープが多いため、アダプターを使っても手持ちの再生デッキで見れなかったというケースもあります。テープの規格と再生デッキが、その規格に対応しているか確認しましょう。

また、日本のVHSの録画方式はNTSC方式ですが、海外ではPAL方式やSECAM方式で録画されたテープも存在します。 録画方式が異なると日本のデッキでは再生できませんので規格と一緒に確認しましょう。

-300x225.jpeg)

再生デッキが壊れていないか確認する

.jpeg)

VHSテープ自体に問題がなくても、再生するデッキ側にトラブルがある場合もあります。

映像が乱れる・砂嵐になる場合は、ヘッドの汚れや摩耗が原因の可能性があります。その場合、ヘッドクリーナーなどをすることで改善することがあります。

テープが送られない・回転しない場合は、駆動系の故障かゴムベルトやキャプスタンの劣化が原因の可能性があります。この場合は修理が必要になるレベルの状態なので、新しく再生機を購入するかダビング業者に依頼するなどを視野に入れるのが賢明です。

映像が上下に揺れる・音が出ない場合は、トラッキング調整のずれの可能性があります。トラッキング調整は再生機が自動で調整してくれるので、調整部分の故障の可能性があります。これも修理が必要になる状態ですが、分解してトラッキング調整ネジを捻ることで改善する場合があります。ただし、調整を誤ったり調整する際にヘッド躍動系にドライバーなどが当たると他の部品の故障を招きかねないので、先ほど同様に新しく再生機を購入するかダビング業者に依頼するが良いです。

古いデッキではこれらのトラブルが起こりやすいため、別のデッキで試すと改善することもあります。

他の再生機で再生できるか確認する

その他に再生できない場合は、別のVHSデッキで試してみるのも有効です。

故障などによって見れなくなったとは別で、機器との相性問題というものも存在します。記録側のデッキが元々故障気味の状態で記録したり、独自の機能が設けられた機器などは一般の再生機では再生できない場合もあります。お使いのデッキが壊れていなくてもノイズが走ったり映像が乱れたりすることがありますので別のデッキで確認することはかなり重要です。

それでも再生できない場合は?

上記を確認しても再生できない場合は、自宅で無理に再生を繰り返さず、専門業者に依頼するのが安全です。

無理に再生するとテープやデッキの双方を傷め、修復不能になることもあります。

まとめ

VHSはアナログ方式のため、保存状態やデッキの影響を強く受けます。

再生トラブルを避けるためには、以下の点を確認してみましょう。

- テープが切れていないか

- カビや癒着がないか

- 規格(VHS / S-VHS / VHS-C / NTSC / PAL)が合っているか

- デッキ側の部品やヘッドが正常か

- 他のデッキで再生できるか

どうしても再生できない場合は、自宅で無理をせず専門のダビングサービスに相談するのがおすすめです。

大切な思い出を安全に残すために、適切な確認と対処を行いましょう。

-300x225.jpeg)